بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

السلام من الأسماء الحسنى

إن (السلام) من أسماء اللـه الحسنى، قال تعالى: (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ( 23 ) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 24 ) ) سورة الحشر

ومن اللازم هنا: أن نبيِّن أن الإسلام -على خلاف ما يتصوَّره أو يصوِّره بعض الناس- يرغِّب في السلام، ويحرص عليه، ويدعو إليه، ويعتبره هدفا أصيلا لدعوته، كما يتجلى ذلك في تعاليمه وأحكامه وآدابه.

وهو أيضا يكره الحرب، وينفر منها، ويحرص على أن يتفاداها ما استطاع، وإذا وقعت حاول أن يضيِّق دائرتها، وأن يقلِّل خسائرها، ويخفِّف من آثارها، ما وجد إلى ذلك سبيلا.

الإسلام والسلام من مادة واحدة:

فالإسلام والسلام -أو السلم- من الناحية اللغوية مشتقان من مادة واحدة، هي: (س ل م)، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)[البقرة:208]، وقد فسرت كلمة (السِّلْمِ) في الآية بـ (السلام) المقابل للحرب، كما يفيده ظاهرها، وبهذا تكون الآية دعوة للمؤمنين أن يدخلوا في السلام جميعا، ولا يعرضوا عنه إذا دُعوا إليه. وفسرت أيضا كلمة (السِّلْمِ) بـ(الإسلام) أيْ ادخلوا في شُعَب الإسلام كافة: عقائده وعباداته وأخلاقياته وتشريعاته، فتدخلوا بذلك في السلم الحقيقي، السلام مع أنفسكم، ومع أُسركم، ومع مجتمعاتكم، ومع الناس كافة.

إشاعة كلمة السلام في المجتمع وجعله تحية الإسلام:

ومن روائع التوجيه والتربية هنا: أن الإسلام يُحبِّب إلى المسلم كلمة السلام، ومفهوم السلام بأساليب شتى، لا توجد في دين آخر، أو أيديولوجية أخرى.

فالسلام من أسماء الله تعالى الحسنى، التي يدعو المسلم ربه بها، ويتقرب إلى الله بذكرها، كما قال تعالى: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا)[الأعراف:180].

والمسلم يقرأ في القرآن: (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ) [الحشر:23].

والمسلمون هم الأمة الوحيدة التي يوجد فيها اسم (عبد السلام) أي عبد الله.

والجنة التي يتوق إليها كل مؤمن، ويعمل حثيثا ليكون من أهلها، تسمى (دار السلام)، كما قال تعالى: (لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)[الأنعام:127].

وأكثر ما يسمع في هذه الجنة كلمة السلام، فهي تحية المؤمنين في الآخرة: (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ)[الأحزاب:44]، (دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ)[يونس:10]، (لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا تَأْثِيماً * إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً) [الواقعة:25،26].

وكما أن السلام تحية المؤمنين في الآخرة، فهو تحيتهم في الدنيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و(إفشاء السلام) من أفضل خصال الإسلام. وقد جاء في جملة أحاديث: "أفشوا السلام"[1]

المسلم لا يتمنى الحرب ويسأل الله العافية:

والمسلم إذا جلس في صلاته للتشهد: يلقي السلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى نفسه وأمته: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"[2]. ثم يخرج من الصلاة: بإلقاء تحية السلام عن يمينه وعن يساره، إيذانا بأنه كان في الصلاة في حالة سلام، فإذا انصرف من الصلاة استقبل الناس والحياة من حوله بالسلام. فهو سلام في عبادته، سلام في معاملته.

والمسلم لا يتمنى الحرب ولا يحرص عليها لذاتها، بل يتمنى السلام والعافية، ولكن إذا فرضت عليه الحرب في سبيل الله خاضها بقوة وجسارة وصبر، مُوقنا أن له إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة.

يقول تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة:216].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن أبي أوفى: "لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"[3]. (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ):

والقرآن ُيعقِّب على غزوة الأحزاب، التي هاجمت جموع المشركين فيها من قريش وغطفان وأحابيشهما: الرسول والمؤمنين معه في عُقر دارهم بالمدينة بأعداد هائلة، يبتغون إبادتهم وتصفيتهم جسديا وماديا، حتى لا تبقى لهم باقية. لولا أن عين الله لم تغفل عن النبي صلى الله عليه وسلموأصحابه، ويده سبحانه لم تتركهم وحدهم، ولا سيما أن يهود بني قريظة انضموا إلى المهاجمين، ونقضوا عهد الرسول في أحلك الأوقات وأحوجها إلى مساعدتهم: قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً * إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً)[الأحزاب:9-11].

والمقصود هنا: ما عقب به القرآن على هذه الغزوة حين قال: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ)[الأحزاب:25].

فانظر إلى هذه الكلمة المُعبِّرة: (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ)، يذكرها تعالى في معرض الإنعام والامتنان على النبي والمؤمنين: أن المعركة انتهت بغير قتال، وبغير دماء، فقد كفى الله المؤمنين القتال. وهي نعمة جليلة تستحق الشكر لله تعالى. ولا يتصور أن يقول هذا دينٌ يتعطش للقتال، وإراقة الدماء.

القرآن يسمي صلح الحديبية (فَتْحاً مُبِيناً):

وفي غزوة الحديبية التي بايع الصحابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الموت، أي القتال حتى الموت، وعدم الاستسلام بحال، ثم شاء الله تعالى أن يتفاوض المسلمون والمشركون، وأن ينتهوا إلى الصلح المعروف بـ(صلح الحديبية) والذي يتضمن هدنة مدتها عشر سنوات، تُغمد فيها السيوف، ويكف كل فريق يده عن الآخر: ينزل هنا قرآن يُتلى، يسمي هذه الهدنة أو هذا الصلح: (فَتْحاً مُبِيناً)، وتنزل في ذلك سورة تسمى سورة (الفتح) تبدأ بقوله تعالى: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً)[الفتح:1]، ويسأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتح هو يا رسول الله؟ فيقول: "نعم هو فتح"[4]. استبعدوا أن يكون فتح بغير حرب، ولكن الله تعالى سمَّاه فتحا، بل فتحا مبينا، وامتنَّ به على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل في ذلك سورة سميت (سورة الفتح).

وقال تعالى في هذه السورة مُمتنًّا: (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ)[الفتح:24]، فهو هنا لا يمتن بكف أيدي المشركين عن المؤمنين فقط، بل يمتن أيضا بكف أيدي المؤمنين عن المشركين أيضا: (وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ)، فهذا هو التعبير الحقيقي عن حب السلام الذي يسود الطرفين معا.

وإذا اضطر المسلمون أن يخوضوا معركة فرضت عليهم، فإنهم مأمورون أن يُقلِّلوا من خسائرها البشرية والمادية ما أمكنهم، فلا يقتلون إلا مَن يقاتل: لا يقتلون امرأة ولا طفلا، ولا شيخا فانيا، ولا راهبا ولا فلاحا ولا تاجرا، إنما يقتلون مَن يقاتل فحسب. كما أنهم لا يقطعون شجرا، ولا يهدمون بناء، ولا يفسدون في الأرض، ولا يقومون إلا بما تقتضيه ضرورة الحرب، وللضرورات أحكامها، وهي تقدر بقدرها. فقد قيَّد القرآن ارتكاب الضرورة بعدم البغي والعدوان، حين قال بعد تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173].

الجنوح للسلم إذا جنح العدو إليها:

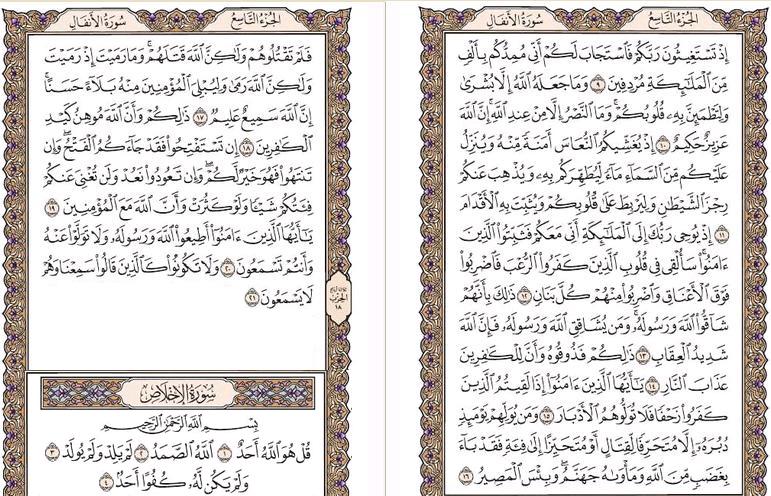

ومع هذا كله، يأمر القرآن المسلمين أن يستجيبوا لدعوة السلم إذا دُعُوا لها، ولو بعد وقوع الحرب، واشتعال وقودها، يقول تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ)[الأنفال:62،61].

حتى مع احتمال إرادة الخداع منهم، لا ينبغي أن تُرفض دعوة السلم بإطلاق، وإنما يجب أن نجنح لها كما جنحوا. على أن يتم ذلك بشروطه وضوابطه الشرعية.

فليس من الجنوح للسلم بحال: أن تغتصب أرضي بالسيف، ثم تفاوضني على أن أترك لك بالصلح ما أخذته مني بالسيف، وتسمِّي ذلك جنوحا للسلم، فهذا أبعد ما يكون عن الجنوح للسلم، كما يفعل ذلك الصهاينة اليوم[5]! والشرط أن يتوافر من العدو الجنوح للسلم، وأن تظهر دلائل ذلك في مواقفه.

وهذا ما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل، حين جنحت قريش إلى السلم يوم الحديبية، ولم يكن ذلك عن ضعف منه، ولا تقاعس من أصحابه، فقد بايعوه على الموت، ولكنه جنح للسلم، حين لمس من خصومه الجنوح إليها، فكان الصلح الشهير، والصلح خير. وقد تحقق من ورائه خير كثير لدعوة الإسلام، ودخل الكثيرون من القرشيين في دين الله، من أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وغيرهما.

كراهة التسمية بـ(حرب):

ومن دلائل حرص الإسلام على السلم، ونفوره من الحرب: هذا الحديث النبوي الذي يقول: "أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء: حارث وهمام، وأقبح الأسماء: حرب ومرة"[6].

حتى لفظة (حرب) من المفردات التي يكره الإسلام تكرارها على ألسنة الناس، ولهذا يكرهها محمد صلى الله عليه وسلم، ويراها أقبح اسم يُسمَّى به إنسان، وقد كان العرب في الجاهلية يسمون أبناءهم بـ(حرب) مثل حرب بن أمية، والد (أبي سفيان بن حرب) وغيره.

وروى الإمام مالك في (الموطأ) عن يحيى بن سعيد –مرسلا- أن رسول الله قال لِلَقْحَةٍ[7] (ناقة) تُحلب: "مَن يحلب هذه؟". فقام رجل فقال: "ما اسمك؟". قال: مرّة، قال: "اجلس". ثم قال: "مَن يحلب هذه؟". فقام رجل، فقال: "ما اسمك؟". قال: حرب. قال: "اجلس". ثم قال: "مَن يحلب هذه؟". فقام رجل، فقال: "ما اسمك؟". قال: يعيش! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احلب"[8].

وروى الإمام أحمد في مسنده، وروى البخاري في الأدب المفرد، وغيرهما عن على رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سمَّيتُه حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أروني ابني ما سمَّيتموه؟". قال: قلت: حربا. قال: "بل هو حسن". فلما ولد الحسين سمَّيتُه حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أروني ابني ما سميتموه؟". قال: قلت: حربا. قال: "بل هو حسين". فلما ولد الثالث سمَّيتُه حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أروني ابني ما سميتموه؟". قلت: حربا. قال: "بل هو محسن"[9].

وفي إحدى الروايات: أن عليا قال: كنت أحب أن أكتنى بـ(أبي حرب)[10].

فهل يقول هذا إنسان متعطش للدماء، عاشق للحروب، كما تُصوِّره أقلام المتعصبين من المُنصِّرين والمُستشرقين وأمثالهم، ممَّن يقولون على الله وعلى رسله الكذب وهم يعلمون؟!

ثلث العام هدنة إجبارية:

ومن حرص الإسلام على السلم: أنه فرض على المسلمين هدنة إجبارية يمتنعون فيها عن القتال لمدة أربعة أشهر، أي ثلث العام، وهي الأشهر المعروفة بـ(الأشهر الحرم) وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب: ثلاثة سرد، وواحد فرد. أي ثلاثة متتابعة، وواحد منفرد عنها. قال تعالى في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ) [المائدة:2].

وقال تعالى: (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ) [المائدة:97]. وسياق الآية يجعل الشهر الحرام كالكعبة قياما للناس، فله من الثبوت ما للبيت الحرام، هذا في المكان، وهذا في الزمان.

وقال تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ...)[البقرة:217]. فأقرَّ بأن القتال في الشهر الحرام ذنب كبير، وإن كان المشركون قد ارتكبوا ما هو أكبر منه عند الله.

ولكن إذا قوتل المسلمون في الشهر الحرام قاتلوا فيه ردا للعدوان، وتأديبا للمعتدين، حتى لا يجترئوا على المسلمين، مستغلين تعظيمهم للشهر الحرام، يقول تعالى: (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ )[البقرة:194].

وقد ذهب الأئمة الأربعة والجمهور إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ. وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ. وكان عطاء يحلف بالله: ما يحل القتال في الشهر الحرام، ولا نسخ تحريمه شيء!

وقد ردَّ العلامة ابن القيم على كل الأدلة التي استدل بها مَن قال بالنسخ، مُبيِّنا أن كل ما قيل فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل في الشهر الحرام، أنه كان قتال دفاع لما بدأه العدو من عدوان على المسلمين. قال ابن القيم: ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء.

وذكر ابن القيم آية [البقرة:217]، (يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ...)، وآية [المائدة:2] (لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ)، ثم قال: فهاتان آيتان مدنيتان، بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومَن استدل على نسخه بقوله تعالى: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً)[التوبة:36]، ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. ومن استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة، فقد استدل بغير دليل، لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام[11] اهـ.

الحج تدريب للمسلم على السلام:

ومن عناية الإسلام بالسلام: أنه فرض على كل مسلم في العمر مرة عبادة خاصة، وهي حج البيت الحرام، وهي عبادة يتدرَّب المسلم فيها على السلام، فهي تتم عادة في الشهر الحرام في ذي الحجة، وفي البلد الحرام مكة المكرمة، وفي حالة الإحرام، فتحوطه حرمة الزمان، وحرمة المكان، وحرمة الحال، حال الإحرام، الذي يحظر عليه فيه كل قتل حتى قتل الصيد، كما قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ...) [المائدة:95].

فالمسلم في هذه الرحلة: سلام لكل مَن حوله، وكل ما حوله، حتى الأشجار والحشائش يحرم عليه أن يقطعها.

وكل مسلم عليه أن يقوم برحلة السلام هذه مرة في عمره فرضا من الله، وله أن يحج ويعتمر تطوعا ما يسَّر الله له ذلك، ابتغاء مرضاة الله.

ولو كان قتال جميع الكفار -أو غير المسلمين- في العالم فرضا على المسلمين، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما رأينا أحاديث تأمرنا بترك الأعداء ما تركونا، والكف عنهم ما كفوا عنا.

كما في حديث ابن عمر وغيره: "اتركوا الحبشة ما تركوكم"[12].

وفي حديث آخر: "دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم"[13].

واقعية الإسلام في الإقرار بسنة التدافع:

لا يرغب الإسلام في الحرب لذات الحرب، ولا يخوضها إلا إذا فرضت عليه كرها، كما قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)[البقرة:216].

إنما يخوض المسلمون الحرب والقتال إذا أجبرتهم عليها (سنة التدافع) وهي من السنن الكونية والبشرية العامة، التي أقام الله عليها هذا العالم. وإلى هذه السنة -أو هذا القانون العام- أشار القرآن الكريم في آيتين من آياته، ففي سورة البقرة: عقَّب القرآن على قصة طالوت، ومقاومته لجالوت الجبار، رغم قلة عدد المؤمنين المقاتلين مع طالوت، وكثرة عدد الكافرين المحاربين مع جالوت، ورغم عدم تكافؤ القوة بين الطرفين، انتصرت القلة المؤمنة الصابرة على الكثرة الكافرة المتجبرة. يقول تعالى عن طالوت ومجاوزته للنهر: (فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) [البقرة:249-251].

بهذا التدافع -دفع الله الناس بعضهم ببعض- يحفظ الله الأرض ومَن عليها وما عليها من الفساد. وإلا لطغى الجبارون والمتكبرون في الأرض بغير الحق، وأصبح العالم غابة يفترس فيها القوي الضعيف.

وفي هذه القصة -قصة طالوت- التي ذكرها القرآن عن بني إسرائيل، كان طالوت ومَن معه يدافعون عن ديارهم وأبنائهم. قالوا: (وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ) [البقرة:246]. فهيَّأ الله (دَاوُدُ) الشاب المؤمن ليقتل (جَالُوتَ) الطاغية المتجبر، وبهذا اندفع عن الأرض شر مستطير.

والآية الثانية التي قرَّر القرآن فيها سنة التدافع في سورة الحج، حين أذن الله للجماعة المؤمنة المضطهدة أن تقاتل دفاعا عن نفسها وحرماتها وحريتها في التدين، بل عن حرمة الأديان الأخرى، قال تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)[الحج:39،40].

وبهذا كان الإسلام (واقعيا) حين أقرَّ بشرعية القتال أو شرعية الحرب لضرورة التدافع، وبعبارة أخرى: دفاعا عن الدين والحق والحرمات والحريات، وعلى رأسها: حرية التدين، في مواجهة الطغاة الذين يصادرون حق الناس في الإيمان، ويفتنون المؤمنين عن دينهم. ولهذا لم يكن دفاع الإسلام عن المساجد وحدها، بل عنها وعن الصوامع والبِيَع والصلوات، أي عن معابد اليهود والنصارى، حتى لا يُمنع أحد من إقامة شعائر دينه، أو يُكره على تغيير دينه.

وبعض النصارى يتهمون الإسلام بأنه (دين السيف) وأنه (دين الحرب) وأن رسول الإسلام حارب وقاتل، ولم يكن كالمسيح الذي دعا إلى السلام، وقال في تعاليمه: (من ضربك على خدك الأيمن، فأدر له خدك الأيسر)[14]!

ونسي هؤلاء أو تناسوا ما سجله التاريخ: أن أتباع الديانة المسيحية -للأسف الشديد- هم أكثر أصحاب الأديان صراعا وحروبا فيما بين بعضهم وبعض، وفيما بينهم وبين غيرهم، فطالما أوقدوا نار الحرب أحيانا بدوافع دينية كما حدث بين الكاثوليك والبروتستانت من مذابح تشيب لهولها الولدان[15]، وأحيانا بدوافع قومية أو وطنية أو مصلحية. والتاريخ حافل بهذه الحروب، ولا سيما بين البلدان الأوربية بعضها وبعض، وآخرها الحربان العالميتان الشهيرتان التي قتل المسيحيون بعضهم من بعض: عشرات الملايين.

حتى قال أحد الكتاب الأوربيين: ما صدقت بنبوءة من نبوءات المسيح، كما صدقت نبوءته حين قال: (ما جئت لأُرسي سلاما على الأرض، ما جئت لأرسي سلاما، بل سيفا)[16].

وما ذكره المسيح في إدارة الخد الأيسر لمَن ضربك على الأيمن: يمثل درجة (الفضل) التي تصلح في بيئة محدودة، ولجماعة مثالية، ترنو إلى المُثُل العليا، ولكنها لا تصلح أن تكون قاعدة عامة للتعامل مع جميع الناس، في كل الأقطار، وفي كل الأعصار، ومع جميع الأصناف والطبقات، وفي كل الظروف والحالات. إنما الذي يصلح لعموم الناس في جميع الأمصار والأعصار والأحوال: هو إيجاب مبدأ (العدل)، والترغيب في مبدأ (الفضل)، وهو ما جاء به الإسلام، حيث قال تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) [الشورى:40]، (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)[الشورى:41-43].

إن البشرية منذ فجر التاريخ، ومنذ كانت أسرة واحدة: آدم وبنوه: وُجِد فيها الشرير المعتدي، وبإزائه الخيِّر الطيِّب، وُجد فيها قابيل وهابيل، كما تسميهما (الإسرائيليات). وقد قصَّ علينا القرآن قصة الأخوين اللذين قتل أحدهما الآخر ظلما وعدوانا، بلا جُرم اقترفته يداه، ولم يكن هناك مجتمع أثَّر فيه -كما يقال اليوم- بل طاوع نفسه الأمارة بالسوء التي سولت له قتل أخيه فقتله. اقرأ هذه الآيات: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [المائدة: 27-30].

ماذا يفعل الناس إذا كثر أتباع قابيل الشِّرير، وكان لهم قوة وسلطان؟ هل يُتركون ليطغوا في البلاد، ويُكثروا فيها الفساد، دون أن يردعهم رادع، أو يقول لهم أحد: كفُّوا أيديكم، وقفوا عند حدِّكم؟

هل يمكن أن يقف الناس جميعا موقف الأخ الطيِّب هابيل؟ ويَدَعوا لقابيل المُجرم فرصته ليمارس هوايته في القتل والتدمير؟

إن مَن يستقريء واقع الناس، يتبين له أن كثيرا من الناس -بل ربما أكثرهم- هو من صنف قابيل، الذي يستخدم قوته في الشر. حتى قال بعض الفلاسفة: الإنسان ذئب مُقنَّع.

بل وجدنا من الأدباء مَن يقول: الإنسان حيوان محارب! وقال مناحم بيجن في كتابه (الثورة) الذي ألَّفه قبل قيام دولة الكيان الصهيوني: أنا أحارب، إذن أنا موجود!

وأبو الطيب المتنبي يقول:

والظلم من شِيَم النفوس، فإن تجد ذا عفة، فلعلَّة لا يظلــم!

قالوا: غزوتَ، ورسل الله ما بعثوا بقتل نفس ولا جاؤوا بسفـك دم

إفك وتضليل أحـلام وسفسطـة فتحتَ بالسيف بعـد الفتح بالقلم!

والشر إن تلــقه بالخير ضقت به ذرعـــا، وإن تلقه بالشر ينحسم

والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم

والواقع أن الحياة لا تستقيم بغير القوة، تحمي الحق، وتقاوم الباطل، وتفرض العدل، وتحارب الظلم، وتمنع قابيل من التعدي على هابيل. وهذه هي الواقعية المثالية التي جاءت بها أخلاق الإسلام[17]، وتشريعات الإسلام، وتوجيهات القرآن: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ)[النحل:126].

وقد عبَّر عن ذلك الشاعر العربي بقوله:

لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج

ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج

فمن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج

[1]- رواه مسلم في الإيمان (54)، وأحمد في المسند (9084)، والترمذي في الاستئذان والآداب (2688)، وابن ماجه في المقدمة (68).

[2]- متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (831)، ومسلم في الصلاة (402)، وأحمد في المسند (3622)، وأبو داود في الصلاة (968)، والترمذي في الصلاة (289)، والنسائي في الافتتاح (1170)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (899)، عن ابن مسعود.

[3]- سبق تخريجه.

[4]- رواه أحمد في المسند (15470)، وقال محققوه: إسناده ضعيف، يعقوب بن مجمع بن جارية والد مجمع -وإن كان حسن الحديث- انفرد به، وأبو داود في الجهاد (2359)، والطبراني في الأوسط (4/120)، وفي الكبير (19/445)، عن مجمع بن جارية، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (587).

[5]- راجع فتوانا بتحريم الصلح مع إسرائيل والرد على القائلين بذلك، في كتابنا: فتاوى معاصرة جـ3 صـ465 وما بعدها.

[6]- رواه أحمد في المسند (19032)، وقال محققوه: إسناده ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب، فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن مهاجر وهو الأنصاري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وأبو داود في الأدب (4950)، والبيهقي في الكبرى كتاب الضحايا (9/306)، عن أبي وهب الجشمي، وصححه الألباني في الصحيحة (1040).

[7]- اللقحة: هي الناقة الحلوب القريبة العهد بالولادة.

[8]- ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة (حرب) غير منسوب (2/319) وانظر: الموطأ ص 973 الحديث رقم: (1540) طبعة الحلبي بتحقيق عبد الباقي. قال: وهو مرسل أو معضل، وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة إلى يعيش الغفاري، رواه الطبراني في الكبير (22/277)، عن يعيش الغفاري، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وإسناده حسن (8/93)*.

[9]- رواه أحمد في المسند (769)، وقال محققوه: إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير هانئ بن هانئ، فقد روى له أصحاب السنن، والبخاري في الأدب المفرد (823)، والبزار في المسند (2/314)، وابن حبان في صحيحه كتاب إخباره عن مناقب الصحابة (15/409)، والطبراني في الكبير (3/96)، والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (3/180)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب الوقف (6/166)، عن علي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح، غير هانئ بن هانئ وهو ثقة (8/102).

[10]- رواه الطيالسي في المسند (1/19)، والبزار في المسند (2/315)، والطبراني في الكبير (3/79)، عن علي ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني بنحوه بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح (8/102)، ولم يذكر فيها الولد الثالث.

[11]- زاد المعاد (3/339-341). طبعة الرسالة. بيروت.

[12]- رواه أبو داود في الملاحم (4309)، والبزار في المسند (6/346)، والحاكم في المستدرك كتاب الفتن والملاحم (4/500)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (9/176)، عن عبد الله بن عمرو، وصححه الألباني في الصحيحة (722)، ورواه أحمد في المسند عن زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجل من أصحاب رسول الله  .

.

[13]- سبق تخريجه.

[14]- انظر: إنجيل متَّى الفقرات (38-43)، وإنجيل لوقا (6/29،30).

[15]- طالع بعض ذلك فيما نقله الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه (إظهارالحق) وسننقله عنه بعضه في فصل (الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) في هذا الباب.

[16]- انظر: إنجيل متى (10/34-37) وتتمة الفقرة: (فإني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع ابنه، والبنت مع أمها، والكنّة مع حماتها، وهكذا يصير غداء الإنسان مع أهل بيته) وانظر: لوقا (12/51-53). و(14/27،26). وفيه يقول: (جئت لألقي على الأرض نارا، فكم أود أن تكون مشتعلة! أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم: لا، بل الأحرى: الانقسام). أقول: ولكن الإنصاف يقتضي ألا نحكم على المسيحية كلها من هذا النص، بل لا بد من نظرة شاملة للنصوص، بحيث يرد متشابهها إلى محكمها. كما نفعل في النصوص الشرعية عندنا.

[17]- لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع ما كتبناه في كتابنا (الخصائص العامة للإسلام) فصل (الواقعية) صـ144 طبعة مكتبة وهبة القاهرة، وكذلك فصل (الواقعية) من كتابنا (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) صـ119 طبعة مكتبة وهبة القاهرة.

منقول

من كتاب نحن والغرب

يُتبع

.

رد مع اقتباس

رد مع اقتباس

المفضلات